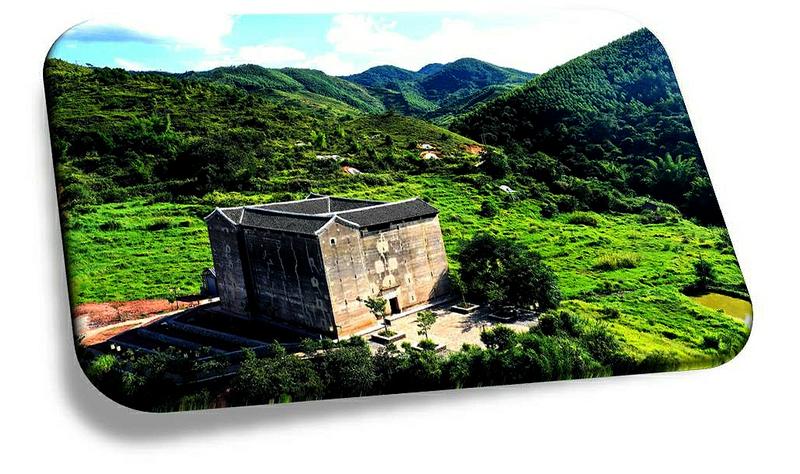

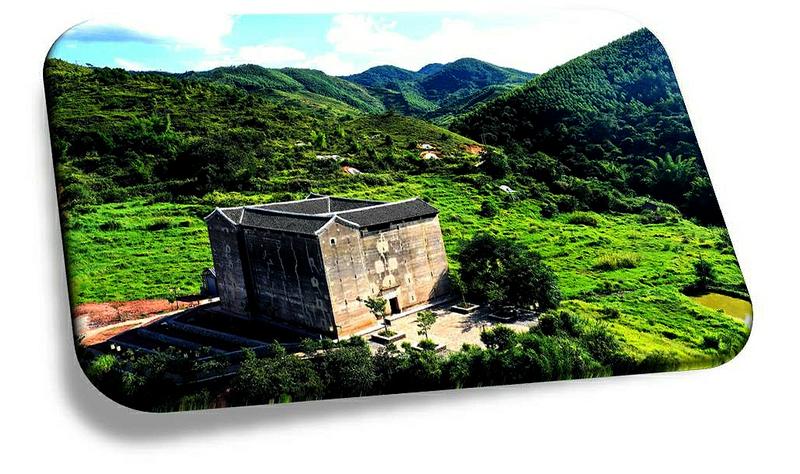

客家碉楼 张湘涛 摄

客家碉楼 张湘涛 摄 这是岭南客家一个普通的山村,位于龙川县丰稔镇西部,始建于明朝,兴于晚清民初。村落四周全是山岭,有很多条小溪,稻田旁边,竹林掩映处,古民居傍水而建,若隐若现,在广阔的大地上描绘了一幅美丽的山水彩画……这就是我们此行目的地——黄岭村。

当然,黄岭古村神秘而静谧,质朴而韵味十足,有着500多年的历史,沉甸甸的内涵和厚重的底蕴,还有一个赋予坚固客家文化符号,一个客家精神的重要载体和物化表现的碉楼,更让我这个来到龙川修建高铁的外乡人,抑制不住渴望前往,好好地感受她久远、沧桑的客家文化精髓。

岭南地区由于地理、历史、社会和风俗等因素,人口集中聚居是一种最直观的文化景观。客家山区地形多样,河谷平原与山间盆地错杂,聚居的建筑和村落各有不同。大致可分为组团状、长条形、阶梯状、丁字形、弧形和自由状。许多客家人聚居的村落基本是按照组团状修建,有几十户、几百户或上千户聚住,四周筑以高墙或土圩,便于守望和相依扶助,保障村寨安全。

秦始皇三十三年(公元前214年)置龙川县,河源为古龙川之境,于1988年建市,是岭南文化发祥地之一,也是客家先民居住地之一。黄岭古村的古代建筑和遗迹,从不同角度,深度反映了龙川厚重和独特的文化底蕴,记录着龙川的兴衰史。这里是名副其实的岭南文化发源地,也是南越王赵佗的“兴王之地”,记录着古龙川2200余年的春秋岁月,铭记着客家先民大迁徙成为“客家人”发展的历程和岁月变迁。

碉楼,因形状似碉堡而得名。走进黄岭碉楼内,首先映入眼帘的是一口天井,沿楼梯缓缓步行而上,整个黄岭村的美景尽收眼底。虽然历经几百年的历史沧桑,黄岭至今仍然保存着许多文物古迹。在全国第三次文物普查中,认定录入了24座古建筑为龙川县受保护文物,村级文物之多居龙川之最。

黄岭村自古以来就是一个崇文重教的地方,读书蔚然成风。据说,仅是在明、清时期就有进士叶铭熙、举人叶鸿仪,岁贡生10人和180多位秀才。曾有“进士秀才连三代,一屋考出十秀才”“嘉庆院试惠州府,黄岭一榜五秀才”等科举史上的佳话。“黄岭秀才多过狗”一句话也由此而来。

现存于北京孔庙和国子监博物馆的198块“进士题名碑”,记载着元明清三代,51624名进士的姓名、籍贯。其中一块题名碑上记载着:叶铭熙,广东龙川县人。清朝嘉庆七年(1802年),黄岭人叶铭熙在壬戌科会试中第214名,殿试中三甲进士第100名。而那一年,叶铭熙刚刚20岁,被朝廷授为正六品,开始了宦海沉浮的一生。

一叶一世界。生命之中许多事就是这样的凑巧和有缘分。叶铭熙上任的第一站,就是到直隶省顺德府巨鹿县任县令,是南越王赵佗的故乡。曾经“以诗礼化其民”,施政治邑、岭南的南越王赵佗,肯定并没有想到,自己的后辈有一天会回到自己的家乡做父母官,对叶铭熙来说,这可能就是上天早已安排的一次寻亲之旅。

作为客家的商贾、贤达血脉中一直就有叶落归根的情结,不管走得多远,都会在功成名就之后,回到家乡捐资助学、购置田地、建造房子、光宗耀祖。客家人为了生存发展,清代开始至民国时期,不少人背井离乡,到东南亚等地谋生,在海外积累了一定资金之后就开始返乡。面对战祸与土匪,回到家乡的人开始出资修建碉楼保护家产。

中国近代史上有三次人口大迁徙,闯关东、走西口、下南洋,三次人口迁徙都是国运不济、灾乱连年所导致。许多长期生活在外地或异域他乡的客家人,一定程度上接受了外面或国外建筑风格特点。回乡建造碉楼时,也带来了异国的建筑元素,将其与岭南建筑风格交融在一起,甚至有不少碉楼还是完全根据华侨从外国带回的图纸所建。据说,广东开平的碉楼林立,大大小小碉楼有1833座,是中国乡土建筑的一个特殊类型,是集防卫、居住和中西建筑艺术于一体的多层塔楼式建筑,成为中国华侨文化的纪念丰碑。

当然,黄岭的碉楼也是极具特色的,历经百年依然屹立不倒。碉楼,名水谦楼,位于黄岭西北部,建于清代同治1874年,独立院式布局,楼高14米共五层,建筑面积达420平方米,距今已经140多年。黄岭碉楼的墙体所用材料特别讲究,是用泥、沙、石灰混合而成的“三合土”夯筑而成。为了使墙体坚固,他们运用了一种令现代人也为之称奇的神秘方法——把糖水和糯米饭渗入三合土中,通过化学作用,使墙体变得似铜墙铁壁一般。

碉楼的顶层盖瓦,底层中间有天井。碉楼的采光主要来自中央的天井,天井从一楼直通房顶。东西两侧有木楼梯,可通至五楼,每层有两厅二十间房,可以容纳几百人。不管谁站在木楼梯上,都会与水谦楼完美融合,形成一幅美不胜收的画面。那古色古香的气息在空气中氤氲开来,让每一个来碉楼的人都能够感受到它的历史韵味。里面有一口水井,清冽的泉水为村民们提供了生命的保障,即使遭遇外敌围攻,也暂时威胁不了村民的生命。

碉楼还有一个作用就是防卫的功能。整座碉楼的外墙四周都分布有瞭望的炮眼,走进房间里才发现,楼里每个房间都有一个,既能采光、瞭望,还可以迅速进行反击和防御。这些炮眼是由整块的麻石穿凿而成,它们的形状由两部分组成,上面是一个长约20厘米、宽约4厘米的长方形,下面是一个直径约5厘米的圆形,密密的炮眼,让整座碉楼神圣威严。可以想象,昔日客家人站在楼上,通过炮眼窥尽敌人的一切活动和誓死抵抗敌人的情景。

碉楼,慷慨地敞开自己的怀抱,像一叶方舟接纳了避难的人们,一直庇护着来岭南的客家人。她与漂泊的客家人一样,在岁月长河中承受了无数风吹雨打、苦难磨砺的洗礼。

一番耳闻目睹,我深深感受到碉楼背后凝聚着的辛酸往事和故事,一个多世纪以来客家人不屈不挠,历经风雨沧桑,碉楼,成为客家文化的守望者,客家人忘不了的乡愁。山清水秀的黄岭村,历经岁月的风霜愈显厚重,彰显着传统与现代的美丽,成了龙川的一块风水宝地,一方净土。

如今,这栋百年碉楼重现红颜,不仅彰显黄岭人的志气、品格和成就,更记载着客家人在历史长河中的沧桑岁月和跋涉旅程,见证客家古邑在美丽乡村建设中致富奔跑的一张崭新名片。

客家碉楼 张湘涛 摄

客家碉楼 张湘涛 摄