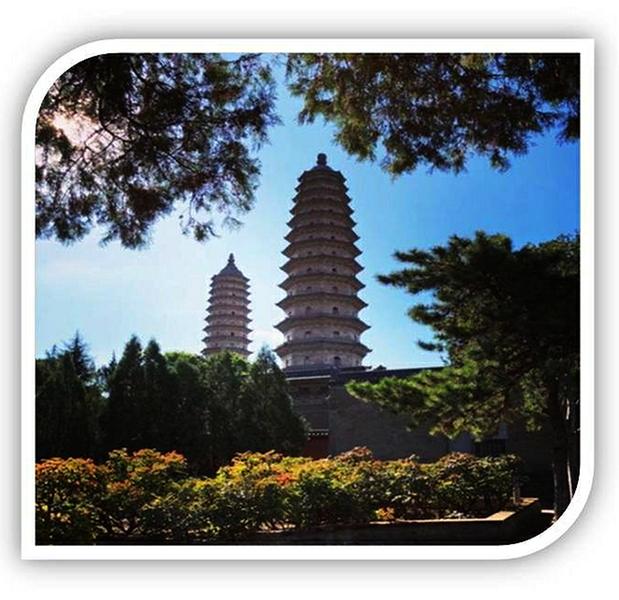

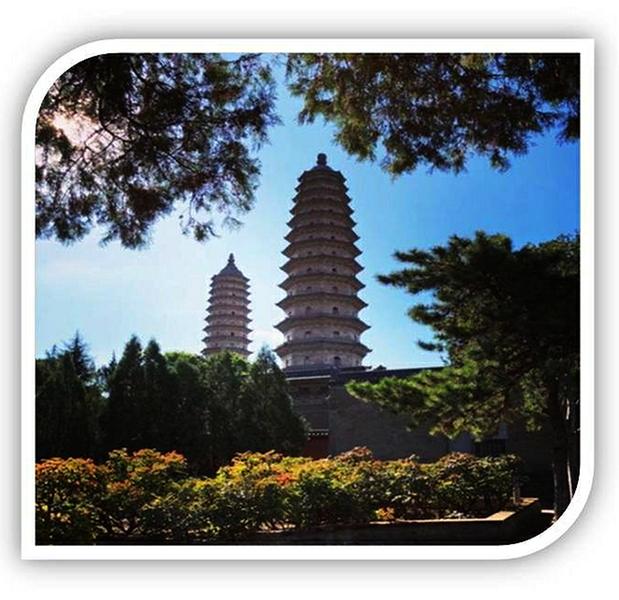

从我家窗外望去,可以看到两座塔,一座是先建成的“文峰塔”,一座是隔了几年才建成的“舍利塔”,两塔均建于明朝万历年间,是太原市的地标建筑。

外人看来,住在古迹旁是一件值得炫耀的事情,而我自打记事起就与双塔结识,它们就像我每天用来吃面条的大碗一样亲切又不可或缺,简单古朴得令人从未细想过它的来历,仿佛它就该在那儿,没有什么好深究。

十几年前,我的孩提时代,双塔寺还属于郝庄镇的管辖范围,那会似乎没人对它关注过,更别提保护了,它最热闹的时候莫过于每年夏天的“庙会”,也就是大人们常说的“六月十八,爬双塔”。没人知道这个习俗是从何时流传下来的,但一年一度赶庙会的活动却成了孩子们的节日。

夜幕降临,凉爽的晚风夹杂着棉花糖的甜香,各色摊贩陆续涌上街头,沿着双塔寺门前的两条街道,一落定就赶忙吆喝起来。卖彩灯、卖小食品、套圈儿、江湖郎中算命、牵着猴子演马戏,人声嘈杂,热闹非凡。每到这时我和小伙伴们就会从家里偷偷溜出来,穿梭其中寻找玩套圈儿的地方,5角钱套一次,虽然套到的多是些没什么用的东西,但我们仍乐此不疲。

晚上九点整,正对寺门的戏台子准时开腔唱戏,老人们说搭台唱戏是为了寺里的文殊菩萨而唱,唱的是晋剧,吸引的也多为老年观众。夏日蚊虫肆虐,大家全部自带驱蚊用品,不时地往身上喷洒涂抹一些,登时,空气中弥漫起花露水和清凉油的味道,这个味道便成为了我儿时记忆中有关夏天最深刻的印象。

那年我十岁的光景,和我差不多大的孩子们被迫搬着小马扎蹲坐台子下,呆望着穿戏服的演员在场上你来我往,其实我并不懂戏里讲些什么,我与朋友小乐从戏台子底下窜出来,远离人群溜到了寺门脚下。寺门半虚掩着,看门的老头不知哪里去了,谁也没在夜里爬过塔,被好奇心吸引,我们趁无人注意从门缝里溜了进去,紧张刺激的冒险开始了。穿过内堂,我们摸到了文峰塔的塔门,塔内本就狭隘逼仄,一次仅能通过一人,又因没有安装灯具,幽暗的环境与白天截然不同,充斥着恐怖氛围,我和小乐互相紧紧抓住对方的手,一步一步往前走,文峰塔的砖石结构将塔外唱戏的声音隔绝了大半,塔顶呼呼的风声,清晰地传进耳膜,平日脑子里那些魑魅魍魉的故事都在这时候冒了出来。

不知走了多久,我们隐约听到有人大声呼叫着我们的名字,仔细辨认确定是我们的母亲,一颗悬着的心终于落了下来,我俩飞快地朝塔底跑了出去,再也没有回头。回家的路上,我们被好一顿数落,还听到大人们议论起关于双塔的旧闻,据说它曾被阎锡山所占领,黑暗的年代里,幽幽古塔变身成为了碉堡,而这戏台子底下竟是一片埋葬森森白骨的战场!深沉夜色将我包围,我这时才回望了一眼远处的双塔,它漆黑的影子隐没在喧嚣中,让我不禁打了个寒战。

最近几年,双塔寺渐渐被重视起来,太原市政府斥资打造该寺,将这里变成以双塔寺为中心的主题公园。步道、庭院等景观设施应有尽有,一切都是崭新的,除了那两座塔。乘着旅游宣传的东风,与双塔一起再度扬名的还有寺内留存至今的牡丹紫霞仙,以及碑廊中苏东坡的珍稀草书墨迹“赤壁怀古”刻石。我至今才发觉这些珍贵的历史遗物竟一直与我朝夕相处,却没被真正重视过,儿时回眸与双塔对望的震动又从心底升起,它们仿佛是两位隐居闹市已久的武林高手,终于被揭开了面纱。

如今,随着城市发展,庙会逐渐远离了人们的视线,取而代之的是“双塔文化节”,那座戏台子倒是被保留了下来,但由于公园改造,环境变化太大,经过父亲的指认我才发觉它的存在。国庆期间我重游双塔寺,它已然获得了新生,夜幕中的双塔被装上了橘黄色的彩灯,不再漆黑难辨。走近塔底,还能看到前些年,由于人们缺乏文物保护的理念而乱刻在塔身的痕迹,游人可能未曾想过当日随意刻下的“到此一游”也终将变为它的一部分融入历史长河,并被后人不断指点而“青史留名”吧。

或许任何事物在时间中伫立得久了,都会有些灵性吧,400年弹指一瞬,双塔寺成为了传奇本身。正如赤壁怀古的石碑上所刻,“人生如梦”。再望一眼故乡的双塔,老去的人们噙着热泪静默不语,它却仍似初见一般,西风吹响了塔顶的风铃,经年累月的人间百态成为了无法被讲述的故事,回荡在岁月深处,消散在弥留的黄昏。

与其说双塔陪伴了一代代人的成长,不如说,我们皆是它的过客。